리스크(LSK)→LISK L2, 日 암호자산 심사...카이아 암초 만났다

L2 LSK·KLY 두고 韓 업비트 지원 vs 日 비트플라이어 판단 보류

8년 차 프로젝트 리스크(LSK)를 대하는 한일 양국의 대처가 극과 극이다.

업비트는 메인넷의 터전을 옮기는 리스크를 두고, 스냅샷에 따른 클레이어팀의 KLY 에어드랍 지원, 리스크에서 엘투 리스크로 코드 네임 변경과 거래 지원 약속 등을 내세웠다. 참고로 엘투 리스크의 프로젝트명은 L2 LISK, 코드 네임은 LISK L2로 표기된다.

17일 비트플라이어, JVCEA 등에 따르면 비트플라이어는 오는 20일 리스크의 거래를 중단하며, 향후 L2 LISK의 거래 지원과 KLY 에어드랍은 JVCEA의 화이트 리스트 코인 심사 결과에 따라 결정된다고 선을 그었다.

즉 엔진 코인(ENJ)과 이피니티(EFI)가 생태계를 결속할 때는 별도의 심사를 거치지 않았지만, 리스크의 경우 네트워크 이전에 따른 코드 네임 변경으로 화이트 리스트 코인 심사가 진행되는 셈이다. 이는 곧 클레이튼(KLAY)과 핀시아(FNSA)가 통합되는 카이아 코인(KAIA)도 리스크-L2 LISK의 기준이 적용된다는 의미다.

일본 암호자산 시장에서 리스크는 비트플라이어, 비트트레이드, 바이낸스 재팬, 코인체크, 오케이코인 재팬 등 1종 암호자산 거래소 5곳이 취급하는 그린 리스트 코인이다. 비트플라이어는 2018년 1월 31일 리스크를 화이트 리스트 코인으로 첫 거래를 시작해 하드포크 '리스크 코어 1.0.0'까지 지원, 당시 일본 금융청의 행정 명령에 따라 신규 고객을 받을 수 없는 상황에서도 기술 지원을 약속한 프로젝트다.

시간이 흘러 비트플라이어의 입장 발표 후 코인체크도 스냅샷에 따른 KLY 에어드랍을 예고했지만, 정확한 일정은 공개하지 못했다. 그 이유는 에어드랍 토큰도 별도의 프로젝트로 인식해 '화이트 리스트 코인'을 심사하는 금융청과 JVCEA의 심사 방식에 기인한다.

에어드랍 토큰이 화이트 리스트 코인으로 승격한 프로젝트 중에서 대표적인 예는 플레어(FLR)다. 일본 거래소 10곳이 공동 성명을 발표할 정도로 리플(XRP) 홀더를 대상으로 플레어 에어드랍을 약속했고, 조건부 승인을 거쳐 암호자산으로 인정받은 경우다.

현재 국내 거래소 업계는 업비트가 에어드랍부터 거래 지원을 확정한 것과 달리 빗썸은 코인체크나 비트플라이어처럼 검토 중이다. 리스크 네트워크 변경 이슈는 업비트와 빗썸 등 거래소의 개별 대응이 아닌 DAXA의 공동 대응 프로젝트다.

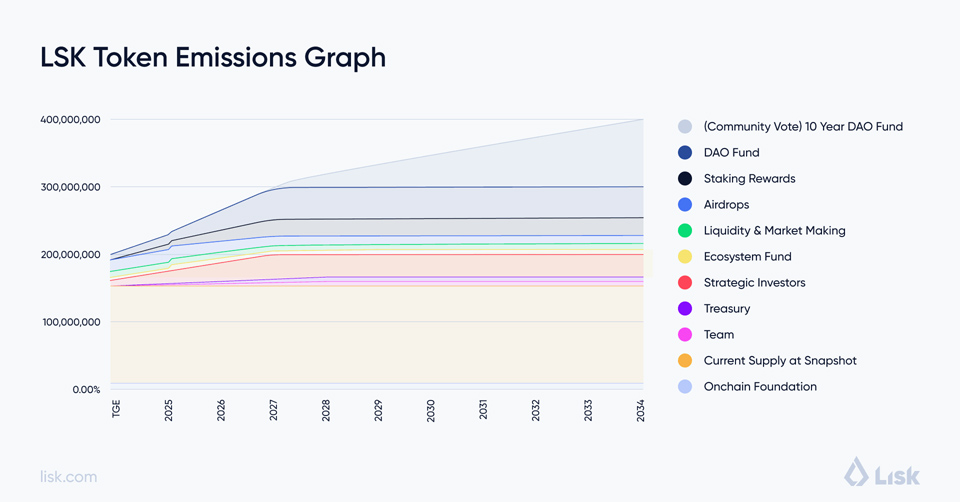

DAXA는 2년 전 이더리움(ETH)과 이더리움피오더블유(ETHW)의 에어드랍을 공동 대응한 전력이 있으며, 리스크와 엘투 리스크도 같은 기준이 적용될 가능성이 크다. 단순한 코드 네임만 바뀌는 것이 아니라 무제한 발행에서 유통량이 계측되고, 락업과 소각 등이 존재하고, 특히 리스크와 엘투 리스크는 재단의 주체가 클레이어 팀과 온체인 파운데이션으로 명확히 구분된다.

이에 따라 업비트와 빗썸의 대응은 향후 클레이튼과 핀시아의 통합 프로젝트 출범에 영향을 줄 수밖에 없다. 새로운 프로젝트 이름과 재단으로 거래 지원을 이어가는 것이 아닌 최초 심사로 변경, 일반적인 프로젝트의 상장 심사를 거쳐야 하기 때문이다.

이러한 일련의 과정을 생략하고 '패스트 트랙'처럼 운용한다면 라이트코인과 리스크와 달리 클레이튼과 핀시아 특혜 논란의 불씨를 키우고 있다는 의혹에서 벗어날 수 없을 것이라는 관측이다.