금융위, 업비트 NFT 겨냥했나...직격과 특혜 두고 이견 팽팽

시장 경고 차원의 노림수 효과는 확실

금융 당국의 NFT 가이드라인 공개 이후 여파가 거세다. NFT 사업을 진행 중이거나 준비했던 사업자들은 일대 혼란에 빠졌다. 예시가 생략된 채 수량, 분할, 지급 수단, 연계 서비스 등에 해당하면 NFT의 가상자산 판단 기준을 공개했지만, 이조차 명확하지 않다.

특히 취급하는 NFT가 가상자산으로 판명되고, 기존 특금법에 따른 바스프의 영업 행태(매매, 교환, 이전, 보관・관리 및 매매・교환의 중개・알선)에 해당한다면 NFT 관련 사업자는 바스프의 신고 수리를 진행해야 한다.

여기서 중요한 부분은 두 가지 조건에 부합하면 신고 대상일 뿐 하나만 만족하면 특금법 신고 수리 대상이 아니다. 만약 금융 당국과 사업자의 이견이 발생해 다툼이 생긴다면 사법 당국에서 판단하는 영업의 세 가지 요소 '영리 목적으로 같은 행위를 계속적, 반복적으로 하는 것'이 쟁점으로 떠오른다.

12일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)에 따르면 두나무는 업비트 NFT 베타, 코빗은 NFT 마켓플레이스 베타를 운영 중이다.

업비트 NFT 베타는 IDO(Initial NFT Offering)와 비슷한 개념을 가진 드롭스와 마켓 플레이스로 구분한다. 전자

는 IEO(Initial Exchange Offering)처럼 업비트 최초 배포, 후자는 업비트 외 다른 곳에서 최초 배포된 NFT를 의미한다.

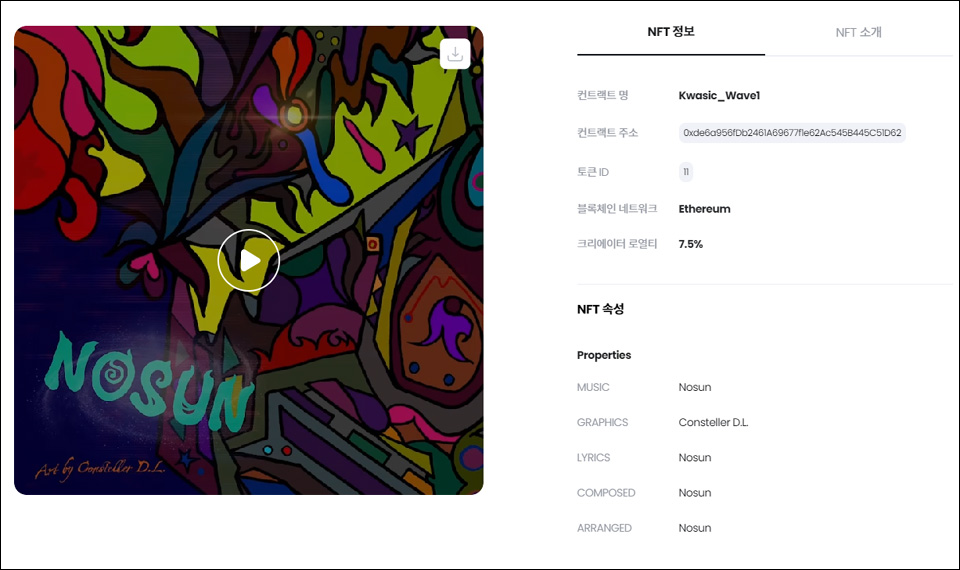

또 코빗이 이더리움 기반 NFT만 취급하는 것에 비해 업비트는 람다256의 루니버스 체인의 NFT 프로토콜, 이더리움, 기타 프로젝트(폴리곤) 등을 취급한다. 그래서 업비트와 코빗은 NFT 거래(구매, 판매) 발생시 수수료를 책정했는데 업비트는 구매와 판매 가격의 2.5%를 NFT 발행인 수수료, 코빗은 로열티 개념으로 등록자에 따라 달라지는 구조다.

참고로 이더리움 기반 NFT는 ERC-721(Ethereum Request for Comments 721)로 불리는 일종의 721번째 규칙(제안)에 따라 발행하고, 코빗의 로열티 방식은 이더리움의 ERC-2981(Ethereum Request for Comments 2981)에 의해 고안된 로열티 호환 프로토콜이라 생각하면 이해가 빠르다.

즉 ERC-2981은 ERC-721과 ERC-1155번을 지원하며, 오픈씨나 라리블과 같은 마켓에서 '같은 NFT, 같은 로열티'를 적용할 수 있다. 그래서 네트워크 수수료로 접근한다면 업비트와 코빗의 NFT 마켓은 영업보다 단순 서비스에 가깝다.

단 함정이 존재하는데 두나무와 코빗은 업비트 NFT 베타와 NFT 마켓플레이스 베타의 결제 수단을 이더리움으로 한정, 업비트와 코빗 원화마켓에 상장된 이더리움을 사야 한다. 바로 이 구간이 이들의 매출 발생 구간이다.

문제는 2차 거래가 발생하는 지점과 가이드라인 적용 여부다.

업비트는 2차 거래를 대비해 NFT 발행인, NFT IP, NFT 보유자로 구분했으며, 마켓에 등록된 NFT에 따라 2차 거래 허용과 금지를 별도로 표기한다.

NFT 이용약관에 따르면 ▲NFT 보유자의 권리는 NFT를 적법하게 보유하고 있는 동안에만 행사할 수 있고, 타인에게 NFT를 양도∙이전한 경우, NFT를 양도∙이전한 회원은 더 이상 NFT 보유자의 권리를 행사할 수 없습니다. 회사가 공식적으로 지원하는 방식이 아닌 방식 및/또는 관련 법령을 위반하는 방식으로 NFT를 이전받은 자에게는 NFT 보유자의 권리가 보장되지 않을 수 있습니다.

판매하는 NFT에 따라 ▲NFT 보유자는 NFT와 연계된 디지털 저작물을 비상업적인 용도로 사용(개인 SNS 내 업로드하는 행위 및 디지털 저작물 원본 그대로 개인적 용도로 사용하는 행위)할 수 있는 권리와 NFT 입출금, 거래 등이 지원되는 경우 지원되는 방식에 따라 NFT를 타인에게 이전할 수 있는 권리를 갖습니다.

이렇게 '이전 권리' 보장과 소멸을 구분한 탓에 판매하는 상품에 따라 금융위가 가상자산으로 판단할 가능성이 제기된다.

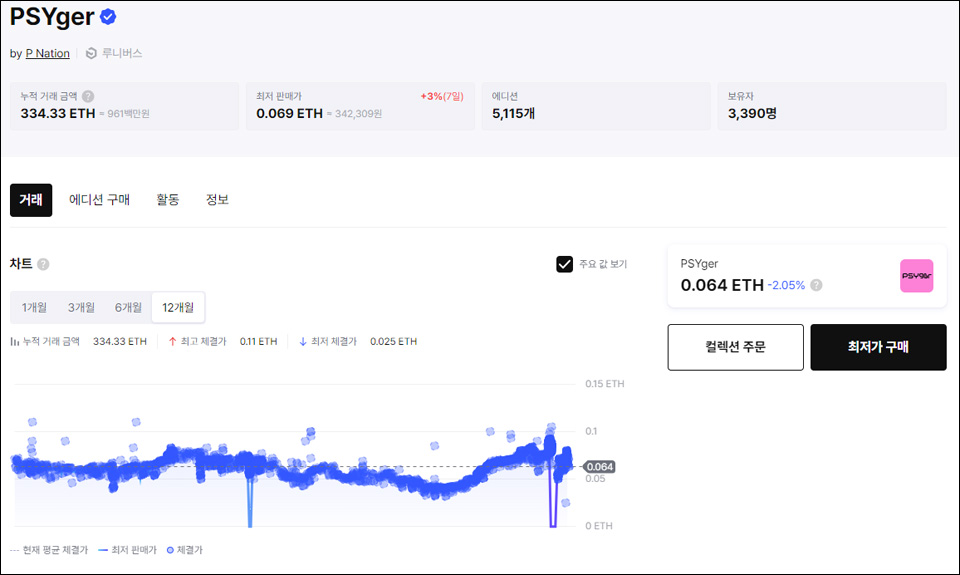

예를 들면, 업비트 NFT 베타에 등록된 PSYger NFT는 싸이 흠뻑쇼와 싸이 올나잇스탠드의 콘서트 티켓을 미리 예매할 수 있는 일종의 사전 예약 상품이다. 비슷한 예로 콘솔 게임의 사전 예약을 통해 스탠다드, 디럭스, 프리미엄 등으로 구분해 정식 출시일보다 먼저 해볼 기회가 특전으로 제공되는 식이다.

앞서 피네이션은 암표 근절을 위해 PSYger NFT 특전 'soPSYety' 2차 거래를 금지했고, 공연 티켓 무효 처리와 NFT 홀더의 soPSYety 5년간 참여 금지를 내세웠다.

PSYger NFT는 금융위원회의 공연 티켓 등 한정적 수량으로 발행되어 전시・관람 목적으로만 사용되는 경우에 해당해 '가상자산이 아닌 NFT에 해당될 가능성이 높다'로 볼 수 있지만, 2차 거래가 빈번해 '가상자산에 해당될 가능성이 높다'는 의견도 무시할 수 없는 상황에 놓인다.

비록 두나무와 피네이션이 이전 권리 소멸과 2차 거래 불리 조항을 설명했지만, 면책 조항에 불과할 뿐 다툼의 여지가 남는다.

일각에서는 금융위원회의 발표 이후 NFT 사업자의 검토와 유불리를 따지는 분위기가 형성돼 노림수가 통했다는 목소리가 나온다. 가상자산이용자 보호법 시행을 한 달 남짓 남겨두고 미신고사업자를 판별하는 과정에서 NFT 시장에 경고성 메시지를 전달했고, 그 결과 ISMS라는 거래소 연쇄 폐업이라는 과거의 사례를 떠올리게 했기 때문이다.

과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원 등에 따르면 바스프 전용 ISMS는 ▲예비인증 심사 6개월 ▲예비인증 심사증 발급 2개월 ▲금융정보분석원 신고 수리 심사 2개월 ▲예비인증 시뮬레이션에 필요한 영업 2개월 ▲본 심사 6개월 ▲금융정보분석원 변경심사(예비→본) 1개월 ▲금융정보분석원 변경신고 수리 2개월 등 최장 약 2년의 준비 기간이 필요할 수도 있다.

특정 시기에 몰린다면 희망 심사일 기준 최소 8주도 장담할 수 없으므로 물리적으로 바스프 라이센스 확보에 필요한 기간을 단축할 수 없는 셈이다.

적어도 금융위원회의 으름장은 통했다.