국내 거래소 업계, 멀티체인 도입 '공허한 메아리'

고객 편의성 외쳤지만, 실상은 보안 무시 못 해

국내 거래소에 새로운 알트 코인이 상장할 때마다 호가창도 정신없지만, 간혹 국외 거래소나 지갑에서 잘못 전송해 코인이 공중 분해되는 아찔한 순간도 종종 있다. 앞서 국내 거래소 업계는 오입금 혹은 착오 전송으로 분류, 재단과 협력해 이를 찾아주기도 한다.

하지만 국내 암호화폐 업계에서 거래소는 멀티체인을 지원하는 프로젝트가 극소수에 불과하고, 그 외에는 거래소가 지정하거나 사전에 고지한 네트워크로만 전송해야 하는 제약이 존재한다.

13일 DAXA에 따르면 업비트와 빗썸은 일부 프로젝트의 멀티 체인을 지원하지만, 코인원과 코빗 그리고 고팍스는 지원하지 않는다.

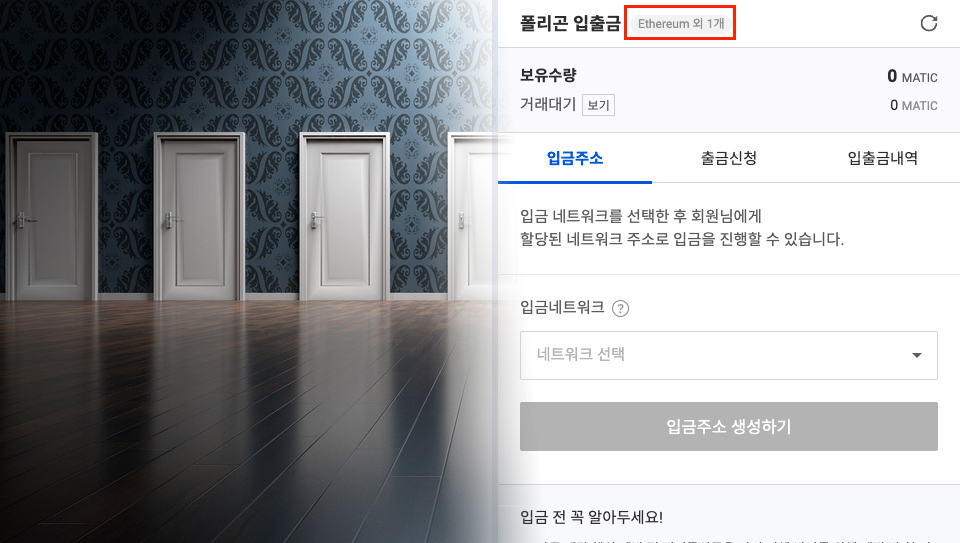

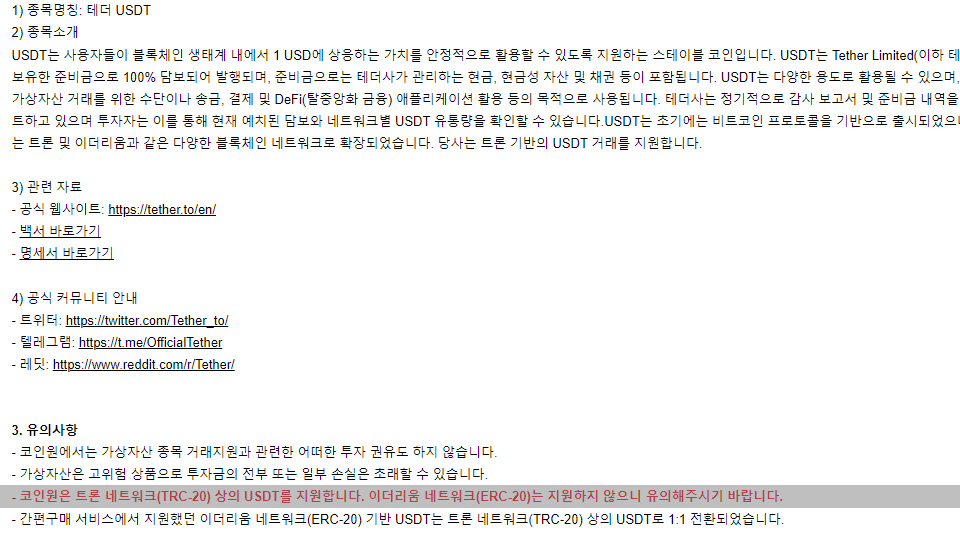

이 중에서 업비트는 ▲테더(USDT) / 이더리움(ETH)-트론(TRX) ▲폴리곤(MATIC) / 이더리움-폴리곤 ▲타이코(TAIKO) / 타이코-이더리움 등 3종에 불과하고, 빗썸은 ▲이더리움 / 아비트럼(ARB)-옵티미즘(OP) ▲제타체인(ZETA) / 이더리움-제타체인 ▲스타크넷(STRK) / 스타크넷-이더리움 ▲레이어제로(ZRO) / 이더리움-아비트럼 등 총 4종만 지원한다.

국내도 국외와 마찬가지로 입금 수수료는 무료다. 하지만 출금 수수료는 거래소마다 다르게 책정되며, 이는 거래소에서 대외비의 영역으로 분류해 각종 제반 비용을 포함한 가격으로 정한다. 특이한 점이 있다면 출금 수수료는 거래소가 아닌 투자자가 부담하며, 네트워크 수수료가 포함되어 있다는 사실이다.

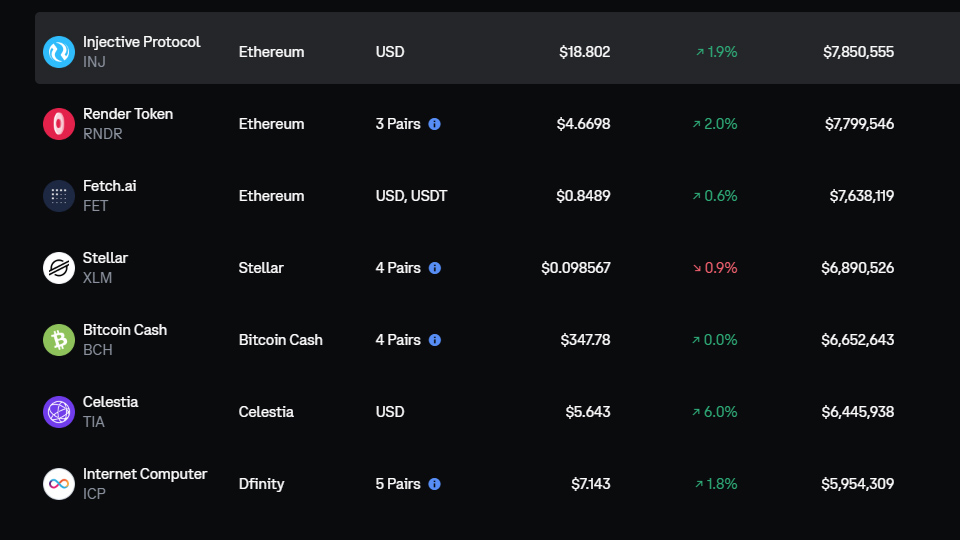

불과 몇 년 전만 하더라도 국내외 프로젝트는 이더리움 기반 토큰이 대부분을 차지해 이에 발맞춰 국내외 바스프도 이더리움 네트워크만 지원했다. 그래서 멀티체인 개념이 희박했고, 대부분 이더리움 네트워크로 입금을 받으면서 별다른 문제가 없었다.

하지만 일부 프로젝트가 이더리움에서 독립해 독자 메인넷을 구축하는 과정에서 EVM(Ethereum Virtual Machine)을 사용, 기존 이더리움 생태계와 접점을 찾으려 애썼다. 같은 프로젝트라도 사용하는 네트워크에 따라 전송 수수료(약칭 가스비)가 달라지는 탓에 '네트워크 지원'을 확인하지 않으면 앞서 언급한 착오 전송이 생기는 구조다.

그렇다면 업비트와 빗썸은 멀티체인을 도입한다고 강조했지만, 정작 지원하는 수가 적어진 이유가 무엇일까. 이는 고객 편의성과 별도로 블록체인 트릴레마(Trilemma)와 관련이 있다.

블록체인 트릴레마는 ▲확장성(Scalability) ▲탈중앙화(Decentralization) ▲보안성(Security) 등 총 3가지로 거래소의 멀티체인은 탈중앙화를 포기한다. 지원하는 네트워크가 많다면 입금할 때 편의성은 좋아지나 보안 측면에서 검증 요소가 많아진다.

특히 국내 거래소는 덱스(DEX)와 달리 트래블 룰로 일련의 과정을 지켜보는 게 법에 명시된 이상 출처가 분명하지 않거나 의심스러운 입금은 걸러낼 수밖에 없는 구조다. 참고로 덱스는 업비트와 빗썸 등의 CEX와 달리 크로스 체인을 채택, 서로 다른 네트워크끼리 P2P처럼 입출금부터 거래를 진행하므로 블록체인 트릴레마에서 보안성을 포기한다.

적어도 국내 거래소의 멀티체인 도입은 보안과 직결되므로 확실하게 검증된 프로젝트로 한정할 수밖에 없다. 메인넷을 출시했다고 입금 지원 네트워크를 지원하는 것도 아니며, 메인넷 서비스 기간과 보안 이슈 등을 고려해 걸러내는 셈이다.

반면에 재단은 멀티 체인으로 생태계 확장을 시도하지만, 거래소는 단 하나의 네트워크만 송금 길을 열어준다. 일례로 클레이튼 기반 네오핀(NPT)은 코스모스와 폴리곤, BNB 체인으로 확장을 시도해 멀티체인을 도입했음에도 빗썸과 코인원은 클레이튼 네트워크로만 입금을 받는다.

거래소는 클레이튼, 재단은 다른 프로젝트로 확장했음에도 거래소와 재단이 생각하는 보안의 개념이 다른 탓이다.