야구 게임 개발사·퍼블리셔, 퍼블리시티권 행사로 파행

게임업계에서 건들지 말아야 하는 역린(逆鱗) 중 하나가 KBO(한국야구위원회) 라이센스다. RPG나 퍼즐과 달리 예전에 활동했거나 현역으로 필드에서 뛰는 선수의 이름과 사진은 퍼블리시티권으로 묶여 매년 반복되는 고질병으로 야구 게임 개발사나 퍼블리셔의 목을 죈다.

흡사 홍길동전처럼 '아버지를 아버지라 부르지 못하는' 난감한 상황이 연출, 유저들의 불만도 이를 지켜보는 게임업체의 볼멘 소리도 곳곳에서 터져 나온다.

8일 게임업계에 따르면 ▲넷마블(넷마블 프로야구 2023, 마구마구) ▲엔씨소프트(H2) ▲컴투스(컴투스프로야구2023, 컴투스프로야구매니저 LIVE 2023) ▲넷마블 자회사 메타버스월드(9M프로야구23) ▲에이스프로젝트(9UP) 등 PC와 스마트 폰에서 구동되는 야구 게임에서 일부 선수의 진짜 이름을 사용할 수 없다.

이는 특정 회사와 게임에 국한되지 않고 KBO 라이센스를 사용하는 국내 게임업체에 모두 해당, 8월 기준으로 게임에서 볼 수 있었던 레전드나 선수 이름을 사용할 수 없게 됐다.

예를 들면, 넷마블 프로야구 2023에서 산체스(한화)는 스펜서, 컴투스프로야구 for 매니저에서 가르시아(한화)는 가리센먼, H2의 라미레즈(한화)는 라이넬로 등으로 바뀌었다. 특히 이름뿐만 아니라 사진까지 삭제, 팬 서비스 차원의 야구 게임은 졸지에 더미 캐릭터 열전으로 전락했다.

사실 확인을 위해 야구 게임 서비스 업체에 문의했더니 "퍼블리시티권 이슈 외에는 별도의 입장 표명은 하지 않는다"라고 입장만 반복했다.

라이센스와 관련해 2009~2010년에 벌어진 KBO와 KPBPA(한국프로야구선수협회)의 퍼블리시티권 분쟁으로 곤혹을 겪은 바 있고, 특히 국내에서 야구 게임을 서비스하는 업체가 손에 꼽힐 정도라 업체 이름을 드러내고 코멘트조차 줄 수 없다는 게 이들의 심정이다.

실제 하루 이틀 차이를 제외하면 내용의 차이는 있지만 '일부 외국인 선수들의 라이선스 계약에 이슈가 있어 아래 목록에 기재된 외국인 선수들이 가명 처리될 예정입니다'라는 내용의 공지사항을 통해 변경사항을 안내했다.

이에 따라 ▲컴투스프로야구매니저 LIVE 2023, 197명 ▲컴투스프로야구2023, 149명 ▲H2, 267명 ▲9M프로야구23, 233명 ▲마구마구, 174명 ▲9UP, 178명 등이 사라졌다.

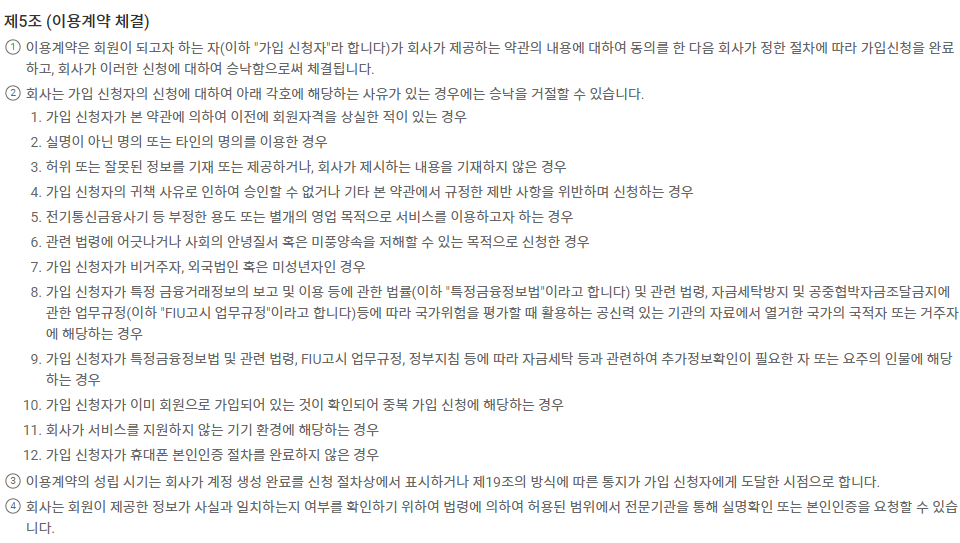

회사 측은 각각 사과와 함께 지원 패키지와 라이센스 확보 노력 등 후속 조처와 해명을 적극적으로 했음에도 불씨는 여전히 살아있기 때문이다. 이처럼 라이센스에 따라 선수 이름과 사진을 사용하지 못할 수도 있다는 '사전 고지' 안내와 약관의 명시된 '회사의 의무' 조항이다.

일각에서는 선수와 관련된 상품이 유료 콘텐츠라는 점을 들어 '유료 콘텐츠의 이용금액 조정이나 유료 콘텐츠 내용 변경 등으로 발생하는 손해에 대하여 책임을 부담하지 않습니다'라는 면책 조항이 존재, 라이센스 이슈에 침묵할 명분이 있다는 의견도 나온다.

익명을 요구한 게임업체 관계자는 "공지 사항 외에는 어떠한 입장도 말도 할 수 없다"라며 "사태를 원만하게 해결할 때까지 최선을 다하겠다는 말조차도 조심스럽다"고 전했다.

'뉴스 센터 > 기획' 카테고리의 다른 글

| 호흡 빨라진 게임업계, 수명도 짧아진다 (0) | 2023.08.14 |

|---|---|

| 컴투스플랫폼, X-PLANET 개인정보 책임자 연락처 없다 (0) | 2023.08.07 |

| 손 놓은 금융위, 불법 거래소 '28곳'은 무관심 (0) | 2023.08.02 |