특금법 신고수리가 완료된 사업자만 가능, 국내보다 FATF 요구안 우선 적용

P2E 열풍은 내년부터 전 세계적으로 시행될 트래블 룰로 꺼질 전망이다.

트래블 룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 회원국 37개국과 2개의 국제기구(European Commission, Gulf Co-operation Council)를 대상으로 암호화폐와 관련된 규제안을 권고, 해당 국가에서 영업을 준비 중이거나 영업을 시작하려는 바스프(VASP, 가상자산 사업자)에 부과한 규제 중 하나다.

이는 국내의 특금법, 일본 자금 결제법, 싱가포르의 지불 서비스 법(PSA)처럼 암호화폐 규제안과 관리감독하는 기구가 존재하고, 현행법에 따라 허가제로 전환된 국가에서 발효되는 규제다. 참고로 금융위와 특금법에서 '신고 수리 완료' 사업자는 일본 금융청의 자금 결제법에서 정식 영업에 필요한 '1종 라이센스'를 발급받은 사업자와 같은 개념이다.

◆ 비인가 사업자, 트래블 룰 시행하면 입금 거부 가능성↑

24일 국내 암호화폐, 게임업계 등에 따르면 P2E는 2022년 3월 25일부터 시행될 트래블 룰에 따라 차단된다. 앞서 언급한 트래블 룰은 국내에서 영업 중인 가상자산사업자 중에서 1차적으로 거래소, 지갑, 커스터디 등 3개의 사업 영역에 따라 신고 수리 서류를 접수해 완료, 유보, 철회 등으로 확정 리스트가 공개된 상황이다.

현재 상황에서 유보와 철회를 제외하고, 신고 수리가 완료된 사업자는 빗썸·코인원·코빗의 트래블 룰 합작법인 CODE에 합류하거나 람다256의 베리파이바스프 연합에 가입해야 한다. 이후 내년 3월을 대비해 전송 실증실험까지 진행해야 하므로 시간이 촉박한 것도 고려해야 한다.

즉 트래블 룰 시행은 특금법에서 정의한 가상자산을 취급하는 사업자(거래소, 지갑, 커스터디)가 신고 수리를 완료, 제도권에 진입한 사업자만 공유할 수 있는 암호화폐 전송 네트워크다. 당연히 KYC를 포함해 자금세탁방지(AML)시스템, 의심 거래(STR) 모니터링, 이상금융거래탐지(FDS) 등 분기별 회계 실사 등 정부 당국이 요구하는 조건을 맞추지 못한 사업자는 제외된다.

대표적으로 덱스(DEX, decentralized exchange)와 디파이(Decentralized Finance) 사업자가 있으며, 최근 문제가 된 무한돌파삼국지 리버스와 연계된 오지스(Ozys PTE. Ltd)의 클레이튼 기반 덱스 '클레이스왑'과 그라운드X의 클립(Klip)은 특금법의 예외 사업자다.

그래서 다른 거래소가 특금법 시행 후 영업을 위해 6개월의 유예기간에 ISMS 인증번호와 실명계좌 발급 확인서를 제출, 금융위의 심사를 받았던 것이다. 물론 클레이스왑과 클립은 예외 사업자로 분류, 특금법과 상관없이 사업을 이어갔다.

◆ 같은 C2C 마켓 사업자 CEX와 DEX, 형평성 논란 불거져

합법과 불법을 논할 수 있는 사각지대에서 덱스는 실명계좌 발급확인서가 필요한 거래소 사업자들과 마찰을 일으켰다. 같은 코인투코인(C2C) 마켓이지만, 원화마켓 개설을 위해 실명계좌를 발급받으려는 거래소와 달리 ISMS와 실명계좌 준비 여부와 상관없이 영업했기 때문이다.

하지만 특금법 신고수리 완료 1차 명단이 공개되며 덱스와 디파이 사업자는 궁지로 몰렸다. 앞서 언급한 클레이스왑과 클립은 특금법의 신고 수리 사업자의 예외 항목으로 분류, 베리파이바스프나 코드 가입에 필요한 조건을 만족할 수 없다. 그 결과 이들을 통한 거래소 전송은 트래블 룰 연합 가입 여부와 상관없이 거래소가 차단할 명분이 생긴 셈이다.

예를 들면, 클립에서 전송되는 클레이튼(KLAY)은 더 이상 빗썸에서 입금을 받아줄 수 없다. 해당 암호화폐가 상장된 거래소가 신고 수리를 완료한 트래블 룰 사업자이고, 다른 한쪽은 KYC 적용조차 되지 않은 무허가 사업자로 분류되기 때문이다.

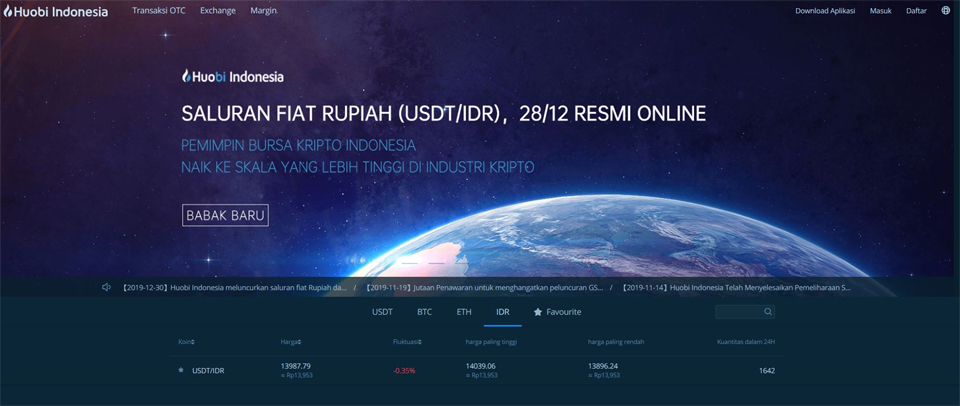

즉 P2E는 트래블 룰로 원천 봉쇄, 거래소 생태계에서 볼 수 없게 되는 셈이다. 국내 암호화폐 거래소 업계에서 트래블 룰은 특금법에서 살아남은 사업자의 책무이자 향후 오더 북을 공유할 수 있는 발판이다. 이미 해외 가상자산 사업자들도 각기 다른 트래블 룰 연합에 합류하고 있으며, 정식으로 인가받은 사업자끼리 전송하겠다는 불문율이 생긴 것이다.

◆ P2E도 특금법 신고수리 완료 사업자로 제한

금융위, 금융정보분석원에 따르면 올해 9월 24일까지 신고 서류를 접수한 42개 사업자 중에서 ▲심사통과 29개 ▲유보·재심사 5개 ▲신고철회 8개 등으로 결정됐다. 유보와 재심사는 1개월의 유예 기간과 함께 재심사를 진행할 수 있지만, 신고철회는 상황이 다르다.

거래소의 신고철회는 영업 종료, 지갑 사업자의 신고철회는 일종의 등록면제다. 그래서 페이코인(PCI), 위믹스(WEMIX) 등을 발행하는 다날핀테크와 위메이드트리는 보류 판정에 가까워 유보와 다른 유예기간이 설정됐다.

하지만 위메이드트리의 위믹스월렛에서 빗썸으로 위믹스를 전송할 때 트래블 룰로 인해 상황은 달라질 것으로 보인다. 위메이드트리가 업비트를 제외한 3곳의 거래소 트래블 룰 연합 '코드'에 합류할 때 등록면제 사업자로 분류, 특금법과 트래블 룰의 사각지대에 놓이기 때문이다.

위메이드트리는 선제적으로 대응해 특금법에 유연하게 대처할 수 있지만, 그 외 덱스나 디파이 사업자는 KYC가 없는 탓에 트래블 룰 적용과 함께 사업의 차질이 예상된다.

게임업계에서 P2E를 차세대 먹거리로 게임위를 압박, 게임법과 사행행위규제법(사행행위 등 규제 및 처벌 특례법)의 예외 조항을 논할 수 있지만 특금법의 트래블 룰 앞에서 P2E는 무력화된다. 암호화폐 관련 규제안이 존재하는 국가에서 트래블 룰 연합에 합류한 사업자가 많아질수록 P2E 모델은 합법적으로 라이센스를 받은 사업자끼리만 유효하다.

그래서 국내에서 클레이스왑과 클립을 활용한 P2E 모델을 선보였거나 적용할 예정인 게임업체는 트래블 룰 시행으로 사업 방향을 수정하거나 최악의 경우 P2E를 포기해야 할 것으로 보인다.

'뉴스 센터 > 기획' 카테고리의 다른 글

| 2022년 특금법, 29개 사업자로 일단 출발 (0) | 2022.01.03 |

|---|---|

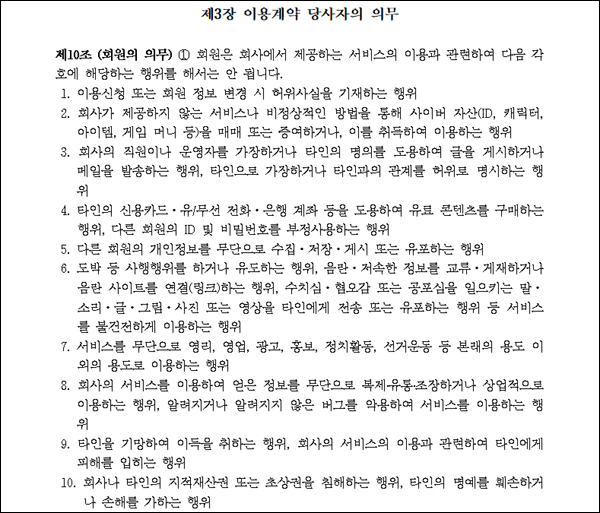

| [P2E 기획 ③] 무한돌파삼국지 리버스, 공정위 약관 무시했나 (0) | 2021.12.20 |

| [P2E 기획 ②] 무한돌파 삼국지 리버스 사태로 본 P2E의 몰이해 (1) | 2021.12.15 |