쉼 없는 계정 제재보다 근본적인 해결책 필요, 글로벌 진출 시 악재 우려

오딘 발할라 라이징이 작업장과 격전을 벌이고 있다. 엔씨의 리니지 형제와 최근에 합류한 블소2, 넷마블의 '제2의 나라'까지 추격하는 상황에서 콘텐츠 업데이트와 내부 집안 단속 등 이중고를 겪고 있다.

특히 카카오게임즈가 출시 이후 오딘의 계정 제재 명목으로 블럭한 수치는 10만 개를 넘었으며, 앞으로 이러한 수치는 증가할 수밖에 없어 앞으로 진행될 글로벌 빌드 출시에 악재로 작용할 수도 있다는 목소리가 나온다.

10일 내외경제TV 와치독 팀에 따르면 카카오게임즈는 오딘 발할라 라이징을 출시한 이후 현재(9월 10일)까지 11만1380개를 영구 차단했으며, 이보다 한 단계 낮은 보호 조치는 84만1851개를 적발했다.

차단 초기는 단순한 부정 플레이였지만, 버그 악용과 데이터 조작 등의 제재를 제외하고 작업장과 매크로, 불법 플레이 등의 적발 사례가 증가하면서 자연스럽게 계정 제재도 많아진 것으로 풀이된다.

문제는 이러한 방식이 미봉책에 그친다면 국내 빌드에서 적발된 비정상 플레이에 따른 계정 제재가 글로벌 빌드에서도 이어진다는 점이다. 대표적인 예가 넥슨의 V4다.

V4도 출시한 이후 작업장 계정의 단속을 이어갔음에도 일본 빌드 출시 때도 같은 일이 반복됐다. 로컬 빌드에서 국내 빌드와 같은 증상과 패턴이 반복되자 이는 로컬 빌드의 업데이트나 패치 일정에 영향을 주면서 자연스럽게 유저와 매출 감소로 이어지는 악순환이 나타난 사례가 있다.

카카오게임즈가 공개한 계정 제재를 토대로 내외경제TV의 DB와 비교했더니 흥미로운 결과가 나왔다. 현재 오딘 발할라 라이징은 보호 조치를 받은 계정까지 포함하면 리니지2M보다 적고, 리니지M보다 많은 것으로 밝혀졌다.

본지는 오딘 발할라 라이징이 출시된 날을 기준으로 현재(9월 10일)까지 서비스 기간 74일을 동일하게 리니지M, 리니지2M, V4, 달빛조각사 등을 적용해 데이터를 추출했다. 참고로 작업장 계정 단속이 아닌 버그 악용과 데이터 조작 등의 계정 제재는 제외했다.

그 결과 ▲리니지2M 103만347개 ▲오딘 발할라 라이징 95만3231개 ▲리니지M 62만9356개 ▲V4 3만8339개 ▲달빛조각사 1483개 순으로 나타났다.

이들은 달빛조각사를 제외하고, 게임업체가 직접 PC 빌드를 서비스하는 것으로 과거 PC 온라인 게임의 작업장 전쟁과 비슷한 양상이다. 매출과 다른 시장의 반응을 계정 제재 수치로 접근하면 오딘 발할라 라이징은 리니지2M을 따라잡고 있는 셈이다.

카카오게임즈가 작업장 계정을 단속하는 것은 단순한 미봉책일 뿐 근본적으로 문제를 해결하지 않으면 유저들의 불만이 누적되면서 일순간 터져 나온다는 것에 주목할 필요가 있다.

계정 제재보다 보호 조치가 폭발적인 증가 추세에 있고, 서비스 기간에 비례해서 '오딘 발할라 라이징'의 수명을 갉아먹을 가능성이 커질 수 있기 때문이다. 이전부터 작업장을 방치할 경우 특정 사냥터나 서버가 황폐화, 그 결과는 유저 급감으로 인한 서버 통합을 초래해 게임 수명과 유저의 자연 감소 주기를 가속시켜 매출 부진으로 이어진다.

현재 신작 특수와 엔씨소프트가 선보인 게임들의 부진으로 인한 반사 이익이 존재하지만, 오딘 발할라 라이징의 '승자 효과'가 언제까지 이어질 지도 미지수다.

한 때 갤럭시 S2와 갤럭시 S3 시절 스마트 폰의 모든 권한을 얻기 위해 루팅을 위해 사용했던 프로그램이 오딘이다. 당시 삼성전자가 출시한 스마트 폰에 출시된 운영 체제 이름은 녹스(Knox)로 오딘으로 루팅하면 녹스를 무력화하는 대신, 스마트 폰의 보안이 취약해지는 단점을 있었던 시절이 있었다.

하지만 2021년 카카오게임즈는 오딘의 보안을 위해 앱플레이어 녹스(NOX)를 차단, 이를 두고 일각에서는 오딘과 녹스의 악연이라는 우스갯소리도 나온다.

카카오게임즈 측은 오딘 발할라 라이징의 원활한 플레이를 위해 계정 제재를 강화하겠다고 밝혔지만, 보호 조치로 인해 선량하게 피해를 보는 유저들도 증가하면서 이에 따른 특단의 조치가 필요할 전망이다.

'오딘 발할라 라이징'의 진정한 라이징을 위해 카카오게임즈과 라이온하트 스튜디오의 용단이 필요한 시점이다.

'뉴스 센터 > 기획' 카테고리의 다른 글

| 살기 위해 원화마켓 포기하는 거래소 속출 (0) | 2021.09.19 |

|---|---|

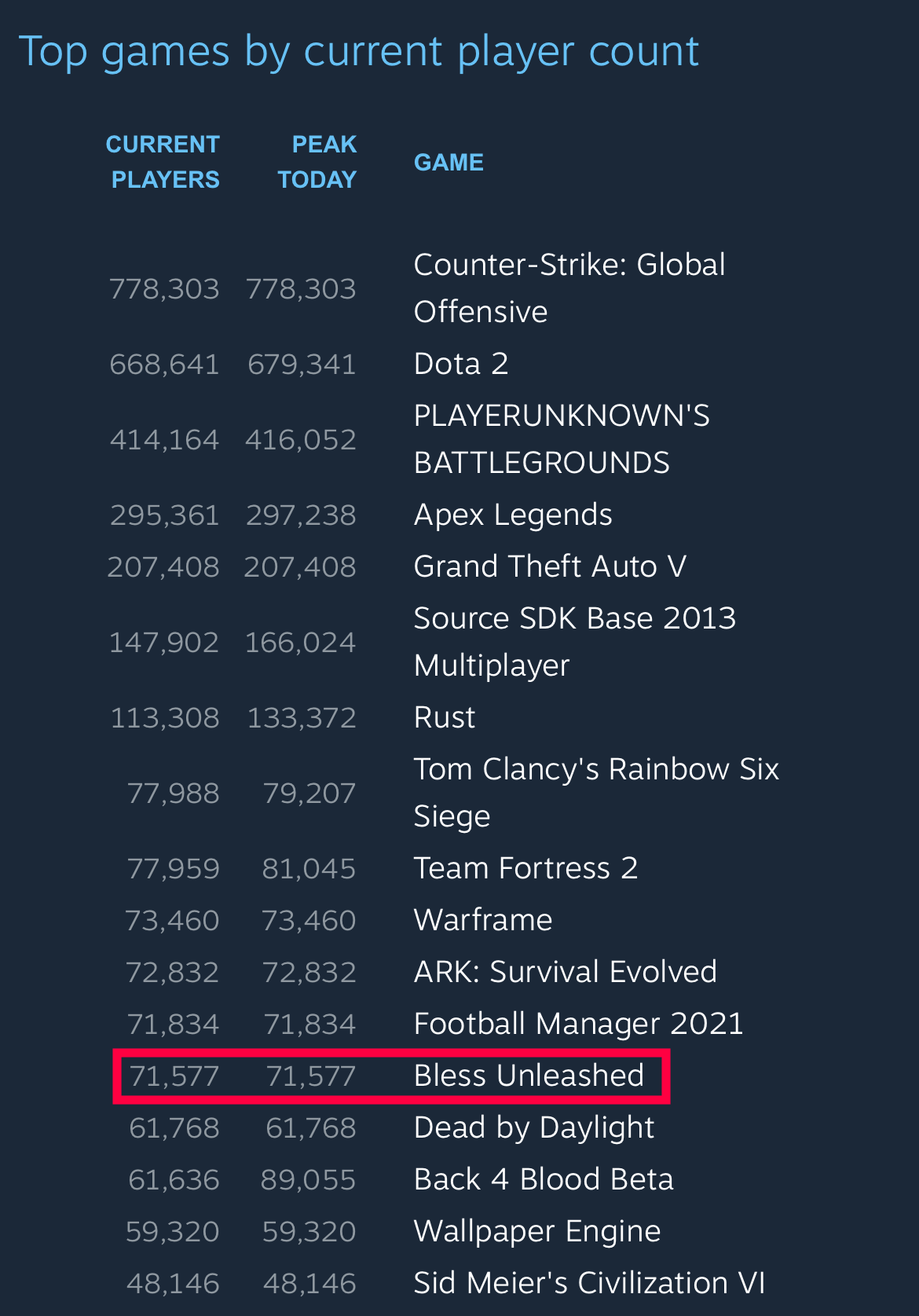

| 中 등살에 밀려 스팀 받은 게임업계 중추(中樞)의 반란 (0) | 2021.08.13 |

| STO 표준화 돌입한 日 vs 발걸음도 못 뗀 韓 (0) | 2021.07.26 |