지난 12일 부산 인디커넥트 페스티벌 2015(이하 BIC 2015)가 끝났다. 그 흔한 부스 걸도 이벤트도 없었고, 연예인이 축하 공연을 온 것도 아니었다. 규모나 장소, 기간으로만 살펴본다면 상대적으로 조촐하게 준비된 게임 행사로 치부할 수도 있다.

그러나 BIC 2015의 이면을 들여다보면 약 90여 개에 달하는 출품작과 특정 장르와 플랫폼에 편향되지 않은 다양성까지 겸비, 행사에 참여한 개발자들의 열정은 다른 행사와는 남달랐다.

오히려 몸집만 키운 행사보다 화려함은 덜했어도 속은 알찬 행사였던 셈이다. 특히 장소와 기간을 고려해서 출품작의 수를 제한하지 않았다면 적어도 국내 인디게임은 부산으로 대동단결했을 모양새다.

일반적으로 인디 게임의 정의는 공식처럼 단정 지을 수 없다. 개인에 따라 관점이 다르기 때문에 인원이나 자본으로 정의를 내릴 수 있는 성질이 아니다. 대신에 개인마다 생각하는 인디의 정의가 존재가 다를 뿐이다.

기자에게 인디 게임은 버스커다. 유수 개발사와 퍼블리셔가 출시하는 게임이 기획형 아이돌이라면 인디 게임은 버스커, 비록 이면에는 생계와 흥행이라는 현실적인 목표도 존재하나 적어도 인디 게임 개발자는 버스커로 보인다.

솔직히 이러한 행사는 기자에게 꽃밭이다. 원 없이 게임을 할 수는 없어도 눈치 안보고 당당하게 앉아서 게임할 수도 있다. 간혹 업무를 망각하고, 입에서 욕이 튀어나오는 게임도 있을 정도로 어느 하나 빠질 것 없는 수준을 엿볼 수 있었다.

더욱 개발자의 본분(?)을 망각하고, 게임 알리기에 나선 개발자들에게 BIC 2015는 비즈니스가 아닌 그냥 놀이터이자 축제였다. 특히 셀프 시연대는 알아서 해보고, 직접 판단하라는 것도 행사 취지에 적합했다.

혹자는 독특한 시연대를 불편하다고 꼬집는다. 또 개발자가 앉을 자리도 없이, 우두커니 서서 목청껏 소리를 내지르는 모습이 마트와 같다고 말한다. 그러나 그들은 납치 수준으로 데려와서 인위적으로 게임을 시켜봐야 취향에 맞지 않으면 휙 돌아서는 현실을 잘 알고 있다.

물론 이전에 경험했던 혹은 체험했던 시연대와 다른 풍경이라 당황할 수도 있지만, 그냥 시끌벅적한 분위기도 정겹게 들릴 정도로 만족할 만한 수준이었다. 특히 자리를 지키는 개발자보다 옆 테이블에서 같이 토론하고, 게임을 플레이하는 주인과 손님의 존재가 무의미한 풍경을 볼 수 있었다.

행사에 참가한 게임의 면면을 살펴보면 게임 하나 하나가 지루하지 않다는 것은 신선함의 증거요, 누군가에게는 엄청난 자극이 된다. 인디씬에도 시장 경제 논리가 적용, 상품 가치가 떨어지는 게임은 살아남을 수 없다.

비록 인디의 정의가 개인마다 다르더라도 일괄적으로 적용되는 규칙은 하나, 잘 만들었어도 재미가 없다면 시장에서 살아남을 수 없는 현실. 이는 인디 게임도 피해갈 수 없다.

분명 BIC2015는 미디어 입장에서 행사의 동선이나 준비는 여느 행사보다 뒤떨어질 수밖에 없다. 그러나 애초에 미디어를 대상으로 한 행사가 아니었기에 아쉬움은 없다.

앞으로 규모가 커진다면 시연대를 채울 게임의 수는 많아지겠지만, 원래 취지와는 벗어나지 않을까 조심스럽게 생각해본다. 오히려 선발 기준을 강화, 행사의 내실을 다지는 것이 우선이 아닐까 생각한다.

기자에게 BIC2015과 같은 행사는 꽃밭이다. 가는 길이나 돌아다니는 것이 힘들 뿐 바로 앞에 게임이 있고, 이들을 만든 사람도 옆에 같이 있기 때문이다.

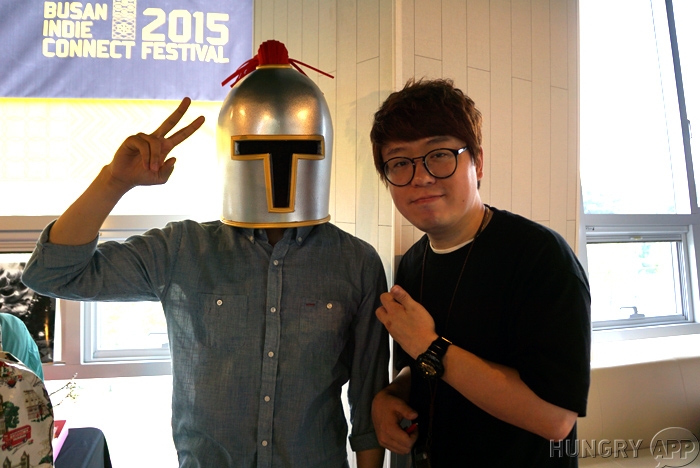

마지막으로 BIC2015와 어울리는 사진을 준비했다. 여느 행사에서 볼 수 없는 인디의 정신이 바로 이런 것이 아닐까.

'뉴스 센터 > 끄적끄적' 카테고리의 다른 글

| 엠게임 재팬, 프린세스 메이커 출시 (0) | 2015.09.22 |

|---|---|

| 넷마블게임즈의 레이븐, 11일부터 일본 사전 등록 돌입 (0) | 2015.09.14 |

| 데빌메이커 도쿄, 영문 서비스도 함께 서비스 종료 (0) | 2015.09.10 |